日本の春の花といえば桜。そろそろ葛飾の桜の開花の便りが聞こえてくる頃です。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、花見の宴を開けないのが残念でなりませんが、そもそも桜の花見が盛んになったのは、江戸時代からです。

「花見と桜」を執筆した白幡洋三郎氏によると、江戸の初めの花見は、名のある一本または、数本の桜を対象に詩歌を詠む貴族的・文人的な観賞だったといいます。 この花見を桜の下で人々が集い飲食を共にするような江戸の一大娯楽に仕立て上げたのが、八代将軍徳川吉宗といわれています。

吉宗によって飛鳥山(北区)、御殿山(品川区)、向島隅田川堤(墨田区)などに桜の植樹が奨励されたおかげで、花見という日本独自の文化が形成されたといわれています。

葛飾では、近代までの桜の三大名所といえば、桜土手、江戸川堤、中川堤でした。花見の季節には、酒や菓子を売る露店も出て、人々はゴザを敷いて飲食し、語らい、酔いにまかせて歌や踊りを桜の花を愛でながら楽しんでいました。

桜土手」の桜は、小合溜(こあいだめ)の土手に桜を植樹したのが始まりです。小合溜は、将軍吉宗の時代、享保14年(1729)に葛西地域の灌漑用の水資源確保のために造られた溜井(ためい)です。桜土手も吉宗の恩恵といえるかもしれません。

「江戸川堤」の桜は、大正から昭和の初めに行われた河川改修によって姿を消し、「中川堤」の桜も太平洋戦争の時に燃料不足のため切り倒されてしまいました。往時の姿をとどめているのは

桜土手だけです。

一方で、新しい花見処も整備されています。区役所から立石駅にかけての「立石さくら通り」です。昭和58年に区政施行50周年を記念して、街路樹として桜が植えられ、若かった樹枝は今では堂々とした枝振りとなり、満開時はまるで桜色の雲海のようです。

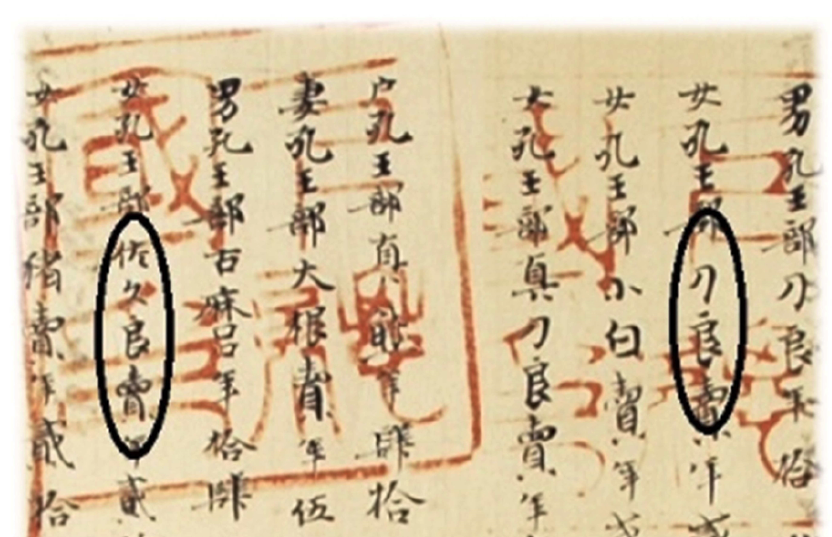

葛飾と桜の関係を歴史的にみると、意外に古く、奈良時代までさかのぼることができます。奈良の正倉院に保管されている「養老五年(721)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍」に、「佐久良売(さくらめ)」という名が二人確認できます。

「佐久良」は「さくら」を万葉仮名で表記したもので、末尾に女性を表す「売(め)」が付けられています。

古来、日本の花といえば梅が尊ばれ、都の貴族たちも好んで庭に植えて愛でたといわれています。しかし、『日本書紀』(履中三年十一月条)には、桜の咲く土地は神聖な所であり、桜花を美しい女性と例える話があります。『万葉集』でも、梅に比べて数は少ないのですが、やはり桜花を佳人(美しい人)に例えて詠んでいます。

これらの資料からもいかに桜が古代から春の到来を告げる梅とともに、春の景色を彩る花として人々を魅了していたかをうかがわれます。

大嶋郷戸籍の「佐久良」さんは、桜の花のように美しく育ってほしいという親の思いが込められて付けられた名前だったのではないでしょうか。